社労士試験 「条文の読み方 第2版」

知っておいても損することは絶対にない!条文の読み方に関する1冊です。

はじめに

こんにちは!

中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。

社労士試験の勉強において条文を見ることは少ないかもしれませんが、本試験では条文の文言が出てきますし、基本的な条文の仕組みをしっておいて損することはありません。

そうした知識を得るために最適の1冊を紹介します!

書籍の概要

今回ご紹介する書籍はコチラです。

条文の読み方 第2版 有斐閣 2021年3月 第2版発行

総ページ数は200ページの縦書きです。

著者は法制執務・法令用語研究会です。

実際に執筆されているのは衆議院法制局にお勤めの方たちのようです。

まず、本書の目次を確認しましょう。

- 第1部 基礎知識編

- 序章 :法制執務と法令

- 第1章:法律全体の構造 マクロ法制執務

- 第2章:条の構造 メゾ法制執務

- 第3章:用字・用語その他の表記 ミクロ法制執務

- 第4章:配字 レイアウトのルール

- 付章 :法律の調べ方

- 第2部 法令用語編

という構成になっています。第2部は章立てがされていませんが、ボリュームは第1部・第2部ともにほぼ同程度になっています。

本書に記載されている文言をお借りしますと、法律を作る時のルール、その「お作法」を理解することで法律の条文を正しく読むことが出来るようになるというのが本書のコンセプトになっています。

第1部、第2部ともに興味深い内容が記載されていますが、特に抑えておきたいのは第1部の第1章、第2章そして第2部の法令用語になります。

社労士試験では法律自体を六法で調べ、読み込むということはほぼありませんが、法律の目次を見たりすることはあるかもしれません。

それは目次を見ることで全体像を把握することが出来るからです。むしろ一度は見た方がいいかと思います。(試験科目の法律についてはその見出しをまとめた記事も作成していますのでよかったら覗いてみてください)

本書の第1部・第1章では、各法律が「章」で区切られており、さらに細分化される場合には「章」→「節」→「款」→「目」と区分されていくことなどを学ぶことが出来ます。

目次もこの区分けに従って記載されていますので、これを知っておくだけでも知識の整理・確認に役立つこと間違いナシです。

同様に第2章では、各条の構造を知ることが出来ます。

各条は「条」→「項」→「号」と細分化され、さらに細かくなる場合は「イ・ロ・ハ」や「①・②・③」を用いて細分化されていくことになります。

こうした構造を知っておくだけでも、仮に条文を見たとき、迷子になることはありませんね!

第2部では法令用語についての解説が詳しくされています。社労士の勉強をする上ではこちらの方が重要かもしれません。

- 「その他」と「その他の」の違い

- 「~の日から〇日」と「~の日から起算して〇日」の違い

- 「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違い

- 「推定する」と「みなす」の違い

これらの違い、使い分けは知っておくべき項目と言ってもいいかもしれません。

また、社労士になって就業規則などの各種規程作成に携わる場合には必須の知識です。

いずれ必要になるのですから、今から気にしておいても損は無いですよ!!!

本書で得られるオモシロ知識

基本的にいたって真面目な書籍なのですが、そんな中にも読者を楽しませてくれるコラムが幾つかありますので、私が面白いと感じたものを参考までに紹介いたします。

法律名の長・短

最も長い法律名と最も短い法律名の紹介がされています。

短いのは漢字2文字の法律なのですぐに想像がつくかと思いますが、最も長い法律は全部で110文字のものがあるそうです。

ちなみに110文字となりますと、

ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ

これくらいの法律名になります(笑)

気になる方はぜひ本書で確認してみてください。

社労士試験の試験科目になっている法律では徴収法が一番長いですかね。ちなみに徴収法の正式名称は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」です!

一般常識に出てくる様々な法律の正式名称はこちらの記事に取り上げていますので、よかったら確認に使ってください!

当分の間はいつまで?

日常生活を送っている中で「当分の間」という表現はあまり使わないかもしれません。

仮に使ったとしても「これいつまで借りていても大丈夫?」「当分いいよ!」といった表現を使い、だいたい1週間~長くて数か月といったイメージでしょうか。

一方で法律で使われる「当分の間」には終期がありません。

そのため「当分の間」という文言が盛り込まれてから何十年も経過してしまっている法律もあるそうです。

「当分の間」という表現は附則の中で経過措置を設ける場合に使われるそうなので、試験にはあまり関係ないかなと思いますが、上手い表現だなと感心してしまいました。

おわりに

今回は「条文の読み方 第2版」を紹介させていただきました。

先ほども記載しましたが、試験勉強中は細かい表現に捉われすぎてはいけないと思いますが、社労士と活躍する場合には一言一句にまで気を配る必要があります。

担当する会社に法律大好きみたいな人がいある可能性もありますので、「先生、ここの表現はこれでいいんですか?」といったツッコミを受けることのないよう確認確認確認です。

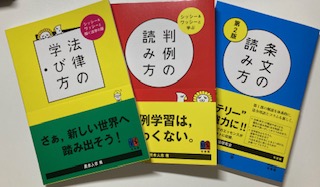

↑こちらの写真にありますとおり、本書はシリーズもので今回紹介しました「条文の読み方」、以前に紹介しました「判例の読み方」に加え、「法律の学び方 」という書籍もあります。

「法律の学び方」については、改めて読んでみたのですがあまり有益な情報はないのかなと思いましたので、もし読まれる場合は「判例」か「条文」のどちらかをお勧めします!