社労士試験 お勧めの参考書(副読本)

こんにちは!

中高年の方の学び・資格取得を応援しているワタルです。

社労士試験対策として副読本の紹介に関する記事となっています。

息抜きに読める本ないかなぁとお悩みの方はぜひ参考にしてみてください!

副読本で大人の勉強を

社労士の試験勉強をしている中で「もっと詳しく知りたい」、「実務ではどうしているの?」という感情が出てきます。

私が今でも覚えているのは一般常識の勉強をしている時だったと思うのですが、その中で「ホーソン実験」というワードが出てきます。面白い実験をする人たちがいたのだなぁと感じ、関連する書籍を購入して読んでしまいました。

もちろん試験には出ませんでしたが・・。でも、非常に勉強になりました。

これぞ大人の勉強法ですね!

これはちょっと極端な例かもしれませんが、他にも様々な副読本を読んできた経験がありますので、実際に読んだもの、実務で使用していたものの中からおすすめの書籍を以下のとおり紹介したいと思います。

試験対策という観点では一般的な参考書と問題集があれば十分です。

そこから、知見を広げたい、学習する中でイメージを膨らませることで記憶の定着を図りたいといった場合にぜひ参考にしてください。

おすすめ副読本7選

①やさしい労働基準法・労災保険法・労働安全衛生法

こちらは公益社団法人 全国労働基準関係団体連合会より発行されているA4サイズの冊子になります。

タイトルのとおり労基法、安衛法、労災法についての概要が書かれており、試験対策用のテキストに載っている内容が抜粋されているイメージです。

そのためテキストをしっかりと読めば改めてこちらの冊子を見る必要はないのですが、図解も多く、安衛法などはスッキリとまとめられた内容になっていますので、頭の整理を行うのに適していると思います。

②社会保険の事務手続き

社会保険研究所より発行されているA4サイズの冊子になります。

企業の労務担当者を想定して作成されているようでして、健康保険と厚生年金保険の手続がメインになっています。

大きくて見やすく、基本的な情報がまとめられているので、講義を聞いたり、テキストを読んだ上で復習の意味も込めて読んでみると効果が高まるでしょう。

手続きの流れを知ることで普段の学習にも勢いがついてくること間違いナシです!

|

|

③よくわかる年金制度のあらまし

こちらも前2冊に引き続いて、A4サイズの冊子になります。

私はこのように簡潔にまとめられているものを活用するのが好きなのかもしれません。

こちらの冊子は年金制度について、図解を多用して説明がなされており、分かりづらいけれど必ず得点しなければいけない年金制度の概要を学ぶことができます。

年金の話ともなれば、中高年である我々は興味を持たなければいけないテーマですので、理解がいまいちだなという方や、もう少し細かい所も知ってみたいという方にはオススメの1冊です。

ちなみにここまでご紹介した3冊はそれぞれ1,000円前後ですので気軽に眺めてみてくださいね。

|

|

④ひとりでもすべてこなせる小さな会社の社会保険労働保険

⑤社会保険労働保険の届け出と手続きしっかりわかる本

これら2冊は私が社労士事務所で働いていた時に実際に活用していた本になります。

手続きと書式が細かく紹介されている本です。

様々な書式の説明はもちろん、このような時はどうする?といったかゆい所にまで手が届く本などを探し求めて、行きついたのがこちらの2冊です。

世の中にはとてつもなく分厚くて高価な「手続き」に関する本も売っていますが、実務をするときでさえためらってしまうような本を試験のために買うことはありません。

むしろこれら手続きに関する本すら必要ありません。

それでもお勧めしているのは実際に書式や手続きの流れを知ることで、覚えたい各種給付の名称、提出期限などを覚えることに役立つだろうと考えているためです。

だからこその副読本です。

がっつり取り組まないでください。

どちらの本も社労士が実際に作成・提出する様々な書類の書き方を分かりやすく説明してくれています。実際に書類を作成する際にも非常に参考になったので、勉強に疲れている時に眺めていても参考になる部分はあると思います。

|

|

|

|

⑥労働法

労働法に関する専門書になります。

分厚いですし、内容も細かいですし、お値段もそれなりにします。

そのため、基本的には試験期間中に読むものではありません。

もちろん私も試験に向けた勉強をしているときには見向きもしませんでした。

一方で、今思えばなのですが労基法の過去問や模試を解いてみても思ったほど得点が取れず、手応えがないと感じてもいました。

労基法は内容も身近で、非常に細かい数字などもないため単純に好きでしたし、得点源と想定していたのですが、結果に結び付かないのです。

結局、勉強しても結果に結び付かないモヤモヤは解消されずに何とか合格しました。後日談になってしまいますが、このモヤモヤはただただ表面的な理解と暗記に走りすぎて、労基法を全く理解していなかったのかなと考えています。そうした考えを抱かせてくれたのが労働法に関する専門書でした。

専門書を読むと制度の主旨や創設の経緯を知ることもできます。

そこまで知ると問題に対する姿勢も変わってきます。

そのため、スキマ時間にちょっと読んでみたりするのも勉強方法の1つとしては良いのではないでしょうか。加えて一般常識に出てくる様々な労働法関係法令の理解にも役立ちますよ。

もちろんテキスト、問題集が最優先です。

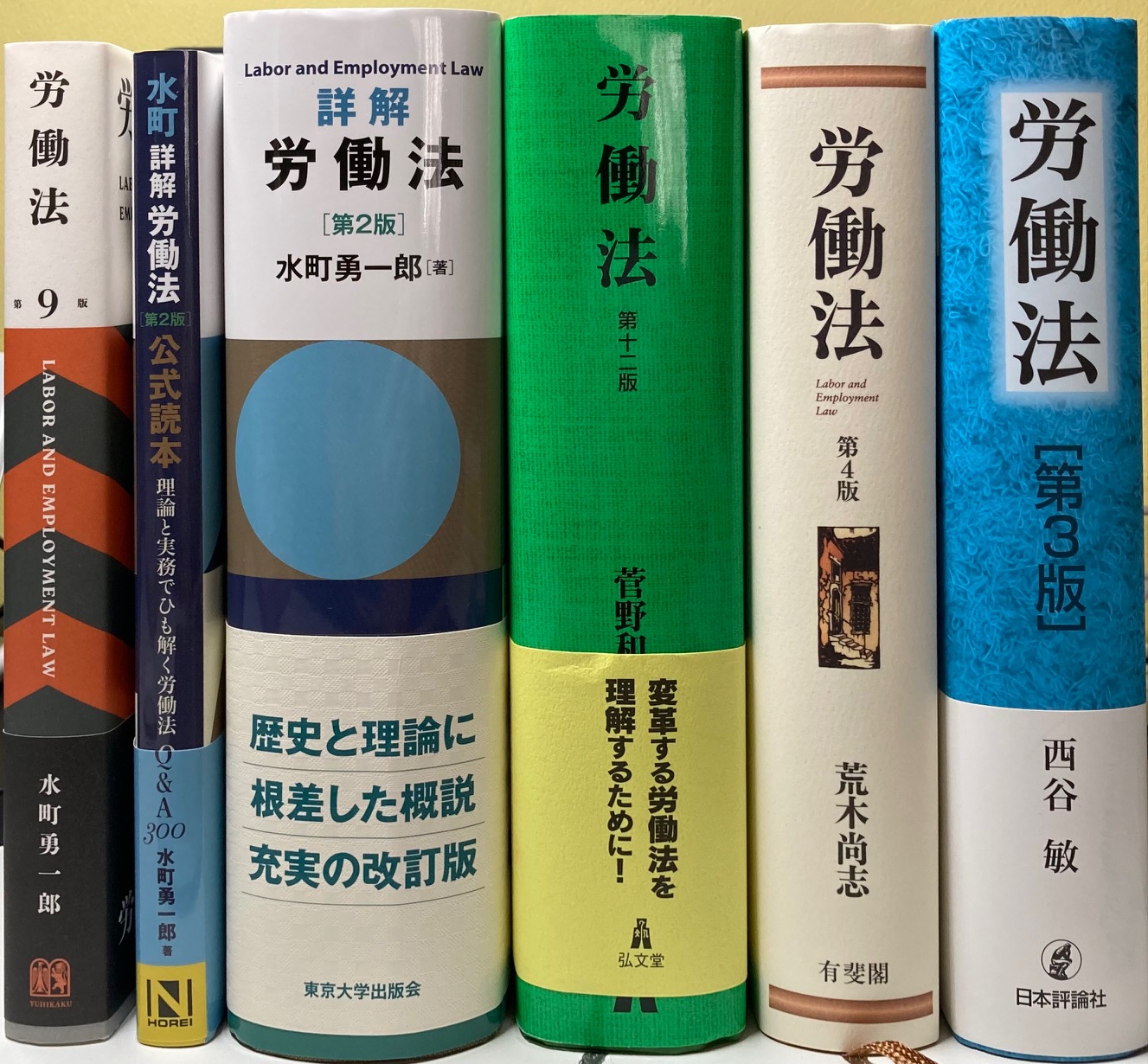

労働法に関する専門書は多々あります。現在私の手元にあるものは、こちらの画像をご覧ください。

この中で、私がオススメしたいのは荒木先生の労働法です。(私の手元にあるのは第4版ですが、最新は第5版になります)

菅野先生の労働法は社労士必読と言われていますし、水町先生の書籍は詳細かつ分かりやすいので何冊も持っております。西谷先生の書籍も読みやすいです。

それぞれ読み比べた中で、最初に読むとすれば荒木先生の書籍が分かりやすさ、ボリュームなどからオススメです。(もしくは水町先生の薄い方の労働法がオススメです)

|

|

|

|

⑦労働基準法解釈総覧

こちらは更に範囲が狭くなりまして、労働基準法に関する書籍になります。

私は資格取得後に企業の人事担当になり、社労士事務所での勤務も経験しましたが、労働関係の対応・問い合わせにはこちらの書籍を多用しておりました。

各条文の解説、Q&Aが記載されており、何か疑問があればこの本で調べてみるというのが一番良いでしょう。

もちろん試験勉強という観点からしますと明らかにオーバースペックです。

しかし、労基法の勉強の中で、疑問が沸いたとき、深く知りたいという時には思い切って調べまくることもアリだと思います。

いずれ社労士として活躍する日を見据えて、専門書に少しずつ触れておくのも良いのではないでしょうか。

|

|

おわりに

必要ではないけれど、手元にあると勉強ライフを豊かにしてくれるかもしれない書籍を紹介させていただきました。

もちろん合格に向けてテキスト、問題集をやり込むのが最善の方法です。

そこを外さない程度に様々な学びを深めていく大人の勉強方法としてオススメいたします。