「社会保険労務士ってなにする人?」士業創設の歴史から学ぼう!

社会保険労務士がなんで労働保険を取り扱っているの?

行政への提出書類を取り扱うなら、行政書士もやっていいの?

これから勉強を始めよう!という時の素朴な疑問。

チョットは知っておきたい知識ですよね!

社会保険労務士という名称への疑問

社会保険労務士=労務管理士+社会保険士

社会保険労務士の勉強を始めたとき、私はなぜ「社会保険に関する労務を行う者」という名前なんだろうとずっと思っていました。労働保険はどこに行ってしまったのかと。

でも、2つの資格の名称が合体したものだったのです。

「社会保険も労務関係も行う者」という理解ですかね。

この記事では社労士誕生までの経緯を非常に簡単に紹介します。

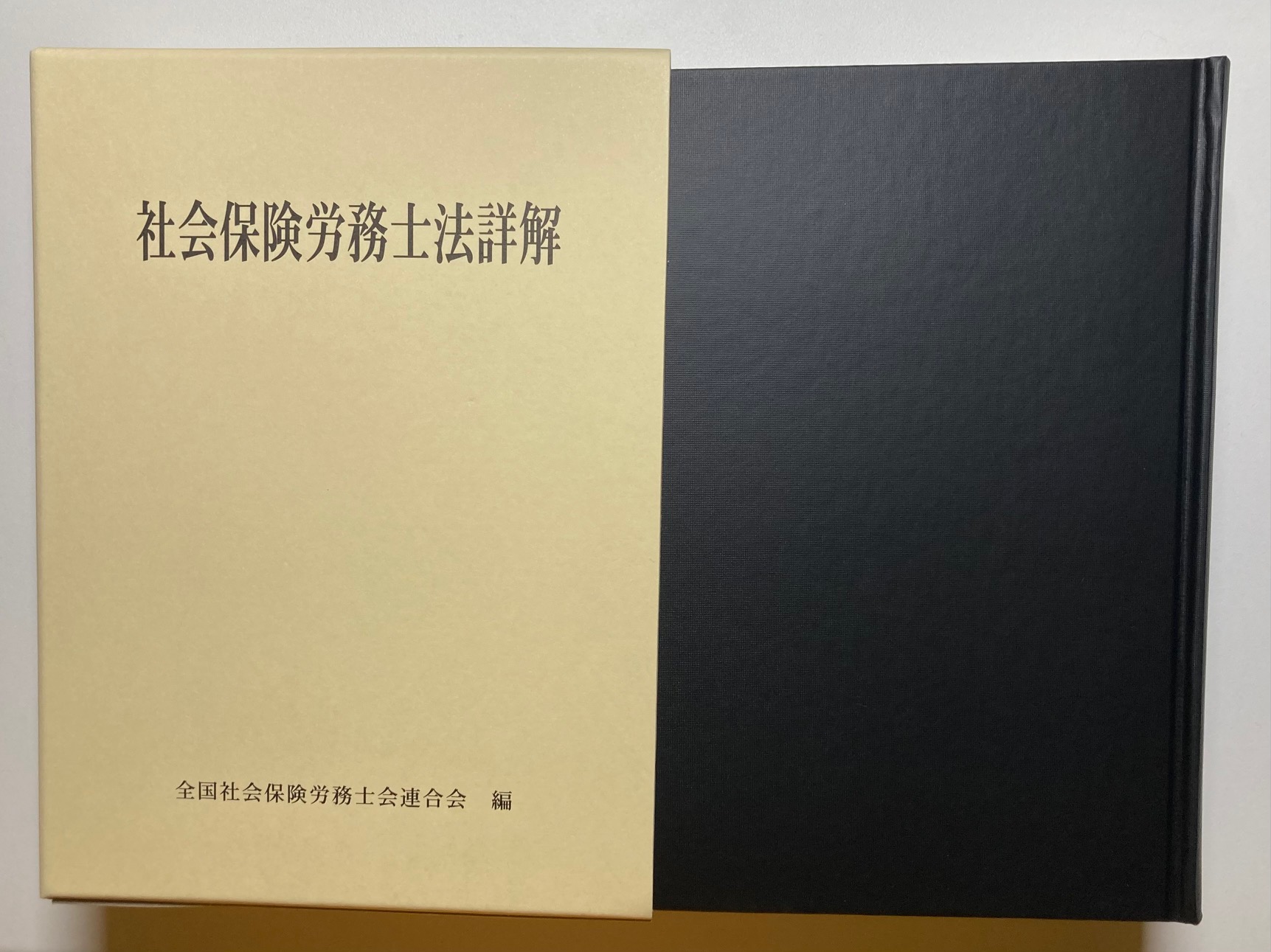

なお、これから記載する内容は全国社会保険労務士会連合会より販売されている「社会保険労務士法詳解」に記載されている内容を簡単にまとめたものになります。詳細はこちらの書籍をご参照ください。

社労士試験対策としては必要のない本です。合格後に興味のある方、もしくは開業される方は一読されてもいいかもしれません。

社会保険労務士が出来るまで

社会保険労務士の制度は昭和43年に始まっています。

社会保険労務士が誕生するまでには、

■労務管理士

■社会保険士

■労務保険士

■社会保険労務士

という流れがありました。以下で概要を説明いたします。

■労務管理士

昭和22年に労働基準法等が制定されたことに伴い、昭和25,26年頃から企業の人事労務に関する相談、指導、書類代行業務を仕事とする人が出てきました。

当時、これらの業務を行っていたのは、税理士、行政書士、中小企業診断員、コンサルタントです。

しかし、こうした業務を生業とする人の中には高額な報酬を得る者もいたため業界団体を設置し、労務管理に携わる者の資質の向上に努めるべきという声が高まります。

そうした中、昭和31年に「労務管理士」の称号を使用する団体として「社団法人労務管理協会」が創設されました。

その後、全国に労務管理士協会を名乗る任意団体が登場してきたため、昭和40年に「社団法人 日本労務管理士協会」が発足され、「労務管理士」という資格を付与する団体であることが宣言されました。

■社会保険士

同じころに社会保険に関係する事務も複雑になってきたため、昭和30年頃から「社会保険士」制度を創設しようという動きが出てきました。

東京で「社団法人東京社会保険士協会」が発足されたのを皮切りに、その後、大阪、北海道でも同様の団体が創設されました。昭和42年にこれら3団体を統合した「社団法人日本社会保険士会」が創設されました。

■労務保険士

昭和38年頃から「労務管理士」という民間資格の法制化という要望が高まっていき、既出のとおり昭和40年に日本労務管理士協会が発足されたのを機に、法制化への動きが活発になってきます。

そこで問題となったのが「社会保険士」の存在です。労務管理士としての業務を行うにあたり、必ず社会保険の事務を取り扱う必要があります。しかし、そこには社会保険士がいますし、社会保険士もまた法制化の動きが出ていた時期なのです。

そこで当時の労働省、厚生省が協議を行い、両制度を併せて法制化する流れになりました。その法制化の流れの中で「労務保険士」という名称にしようということが提示されました。

■社会保険労務士

労務管理士と社会保険士を併せて「労務保険士」として提出された法案は、当事者でもある社団法人日本社会保険士会から不満の声が上がります。

その理由は次の2点です。

1点目、労務保険士の業務内容に国民健康保険法と国民年金法が含まれていないこと。

2点目、労務保険士という名称には不満が残ること。

これら2点の指摘に対して、1点目は業務対象への追加となり、2点目について最終的に「社会保険労務士」という名称にすることが決定されました。

なお、余談になりますが、制度の創設には日本行政書士連合会からも「行政書士法を無視し、類似の法を訂正することには反対。それでも創設するなら、行政書士の既得権を認め、行政書士を労務保険士とみなす条項を追加するべし」との意見が出されました。

これに対しては、法律施行の際に、引き続き6か月以上行政書士会に入会している行政書士について、施行日から1年以内に免許申請を行えば社労士となる資格を有するものとされたそうです。(この措置が適用された人はラッキーですね!笑)

おわりに

社会保険労務士の名称については、私も疑問に思っていたので書籍の内容をかいつまんで紹介させていただきました。

社労士となられて活躍している方はそれぞれ得意分野、専門分野を持たれて活躍されている方も多いと思います。2つの制度が組み合わさって出来たわけですから、それだけ幅広だということですね。

試験には出ない内容ですが、小ネタとして知っておくにはいいかもしれません!