岡根式 社労士試験 はじめて講義

高いお金を払って通学、通信教育を開始したのに「つまらない」、「自分には合わない」と感じてしまうことほど悲しいことはありません。

社労士試験にチャレンジしようかな。自分でも続けられるかな。

といった思いがあり、勉強開始に悩まれている方にはぜひ読んでいただきたい書籍があります!!

勉強内容や勉強方法に関する入門本としてオススメの1冊です。

はじめに

今回ご紹介するのはTAC出版の「岡根式 社労士試験 はじめて講義」になります。

本の表紙には「社労士試験、合格のための必読書」と大きく書いてあります。

私もそう思います!!(笑)

興味はあるけれど勉強が続くか心配、どんな勉強をするのか手っ取り早く知りたいという方にとっての必読書です!!

書籍の概要

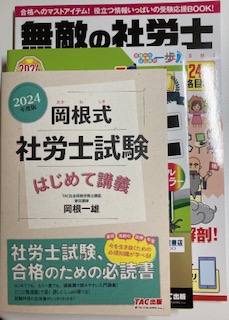

総ページ数は約280ページ。書籍のサイズはB6判(横128×縦182mm)となっており、TAC出版から出されている初学者向け書籍の中では最もコンパクトな作りになっています。

TAC出版の初学者向けの本は毎年3種類発売されるのが通例となっておりまして、手前から

- 岡根式 社労士試験 はじめて講義

- みんなが欲しかった!社労士 合格へのはじめの一歩

- 無敵の社労士1

となっています。(画像は2024年向けです)

「はじめの一歩」、「無敵の社労士」については既にこちらで紹介しておりますので、気になる方は覗いてみてください。

さて、今回紹介している書籍ですが、2013年から毎年、TAC出版より発売されている本になります。著者はTACで専任講師をされている岡根一雄先生です。

私も受験生時代に岡根先生の講義を受講しており、毎回講義を楽しみにしていました。

私の記憶が間違っていなければ、岡根先生はもともと会社員として働いていらして、行政書士に一発合格、社労士試験に一発合格されたと話していた気がします。

そこからは講師一筋です。すごいですよね!

講義の内容が分かりやすいのはもちろんですが、例え話なども面白くてついつい聞き入ってしまいます。

加えて、私が印象的だったのは「皆さんは法律を学んでいるのです。」ということを繰り返し話されていたことです。

さて、今回紹介する書籍「岡根式」は4パートに分かれており、

- プロローグ

- 入門講義

- 問題演習

- エピローグ

から構成されています。各パートについてもう少し詳しく見てみます。

プロローグ

プロローグは16ページほどになりますが、これから社労士試験に向けて「何を勉強するのか」そして「どのように勉強していくのか」が書かれています。

入門講義

続けて入門講義のページになっています。各試験科目の概要、知っておくべき基本知識が図表も含めて簡潔に紹介されています。

各科目に費やされているページ数は概ね以下のとおりとなっています。(法律名は省略して記載しているものもあります)

- 労働基準法:26ページ

- 安全衛生法:10ページ

- 労災法 :17ページ

- 雇用保険法:19ページ

- 徴収法 :10ページ

- 健康保険法:18ページ

- 国民年金法:21ページ

- 厚生年金法:27ページ

- 一般常識 :17ページ

やはり労基法と厚年法に割かれているページが多いですね。こうした傾向は概ねどの書籍も同じです。

また各科目の間にはコラムが記載されています。

問題演習

約52ページにわたって問題演習のページとなっておりますが、何も問題を解きまくって実力をつけましょうというものではありません。

択一式・選択式とそれぞれ「どのような問題が出されるのか?」を知るとともに、基礎的な知識の簡単な復習が可能です。

また、入門講義に記載の無かった内容についても記載がありますので、新たな知識についても多少学ぶことになります。

しかし、問題演習のページで最も大切なのは最初の数ページに書かれている「問題演習の行い方」です。

試験勉強に慣れている方や他の資格でご自分のやり方を確立されている場合、そのやり方で行うのが一番だと思いますが、久しぶりの勉強である、そもそも勉強は苦手であるといった場合には非常に参考になる記載です。

エピローグ

社労士試験の勉強において無視することのできない「目的条文」と、これからの勉強に向けたエールが記載されています。

目的条文といっても覚えるために掲載されているわけではありません。

各法律を勉強するにあたって抑えておくべき要素がたくさん含まれている、勉強をする際の指針にもなるからだと思います。

エピローグについては、約19ページにわたって記載されています。

本書に関する注意点

本書の購入にあたり、まず第一に注意しておきたい点があります。それは

「無敵の社労士」の各科目概要を記載しているのも本書の著者である岡根先生になります。

著者が同じでも書かれているポイントや視点が異なればいいのですが、内容もかなり重なっています。

今回紹介している書籍の方がより詳しく、細かく記載されているのは間違いありません。しかし、各科目の概要を把握するという目的であれば、どちらかを読めば十分ですのでご注意ください。

では、どちらを読めばいいの?

私は今回紹介する「岡根式 社労士試験 はじめて講義」をお勧めします。

なぜなら、各科目の概要を把握するだけであれば、どちらでもいいと思うのですが、書籍の中でまず読むべきであり、今後も忘れてはならないことが「プロローグ」と「エピローグ」に書かれているからです。

この書籍にも書かれていますし、実際に私が講義を受けていた時にも話されていたことなのですが、社労士試験は「法律の勉強」です。

ですから大切なのは、書籍の中の言葉を借りれば「やみくもに暗記に走るのではなく、内容の理解を心がけること」です。

このことを認識することが非常に大切だと思っています。そのために読んでいただきたいと思っているのが本書の「プロローグ」と「エピローグ」になります。

本書の使い方

まずは一気に読んでしまいましょう!

おそらくよく分からなかった内容がある一方、興味のある内容もあるかと思いますので、そこはメモしておいて、今後の勉強で深堀していけばよいと思います。

本書もこれまで紹介してきた2冊と同様に各科目の概要を知るためのものですので、軽い気持ちで一気に読み通してしまいましょう。

そして、先ほども紹介しましたとおり、「プロローグ」や「エピローグ」を熟読していただきたいと思います。社労士試験に対する姿勢、考え方が書かれていますので、今後の勉強に悩んだ、行き詰ったという時にも再度読むことをお勧めします。

加えて、こちらの書籍には「コラム」があります。著者である岡根先生のこれまでのご経験が読み物風に書いてあるのですが、そこには勉強に向かい合っている生徒さんのことが書かれていたりします。

私はこのコラムが好きで、受験生当時からもそうだったのですが、読むとなぜか「自分も勉強しよう」という気になるのです。合格体験記を読むとやる気が出てくるという感覚に近いのかなと思うのですが、こちらのコラムもぜひ読んでみてください!

ただし、このコラム、毎年同じものが掲載されています。細かく確認していませんが、おそらく一言一句変わっていません。そろそろ新しいコラムもお願いしたいと個人的に思っております。(毎年読んでいる者からのお願いでした)

おわりに

いかがでしたでしょうか?

今回は次回の受験に向けて、初学者の方を対象とした書籍「岡根式 社労士試験 はじめて講義」を紹介させていただきました。

初学者向けの書籍が揃ってくるといよいよ来年度試験に向けた動きが本格化してきたなぁと感じますね。

TAC出版から初学者向けに発売される書籍はこれで終わりだと思いますが、また他の出版社からも新しい書籍が出たらレビューしていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回ご紹介した書籍は以下のとおりです。初学者向けの書籍では私のイチオシです!