社労士試験 模試で試したいこと3選

5月のゴールデンウィークが終わると、いよいよ模試の時期になってきますね。

今回はぜひ模試で試しておきたいこと、確認しておきたいことを私の経験からお伝えできればと思います。

はじめに

社労士試験の模試は自分の実力を試すための場です。

しかし、それだけでは終わらせてしまうのはもったいないですよー。

むしろそれ以上に、本試験をベストな状態で受けることのできるように検証する場といってもいいかもしれません。

せっかくお金を払って、長丁場の模試を受けるわけですから、少しでも活用していきましょう。

模試でこれだけは試しておきたい、検証しておきたいということ3選をご紹介します!

①択一式で問題を解く順番を決める

本試験の択一式は時間との勝負でもあります。

選択式で「時間が足りなかった」という方はあまりいないと思いますが、択一式はかなりのペースで問題を解かないと時間ギリギリになってしまうということも十分にあり得ます。

択一式は全70問を3時間半で解くことになります。

そうすると210分÷70問=3分

1問を3分で解く必要があります。

1問は5肢で構成されていますので、180秒÷5肢=36秒

選択肢1つ1つは遅くとも36秒で〇か✖かを判断しなければなりません。

しかし、マークシートに書き込む時間、後で見直し時間などを考えるとそれ以上に短い時間で解く必要があります。

そこで大事になってくるのが「問題を解く順番」です。

最初の労働基準法から順番に解いていくというのがオーソドックスな解き方ですが、それが正しいとは言い切れません。

例えば、私の場合は社会保険科目の方が解くのに時間が掛かるということを日ごろの勉強から実感していました。

そのため、ある模試では労働基準法から解いてみる、別の模試では健保・厚年・国年を先に片づけてしまうという解き方を試しました。

その結果、社会保険科目から解く方が気持ちに余裕が生まれるということを体感しましたので、本番もその順番で臨むことを決定。

「この科目は苦手だな、時間かかりそうだな」というのがある方は、最初に取り組むことで不安要素をまずつぶしていくというのも、有効な作戦の1つになりますよ!

②オリジナルの解答記入表を試してみる

これが今回の記事でオススメしたい内容ナンバー1になります。

オリジナルの解答記入表ってなに?という感じですよね。

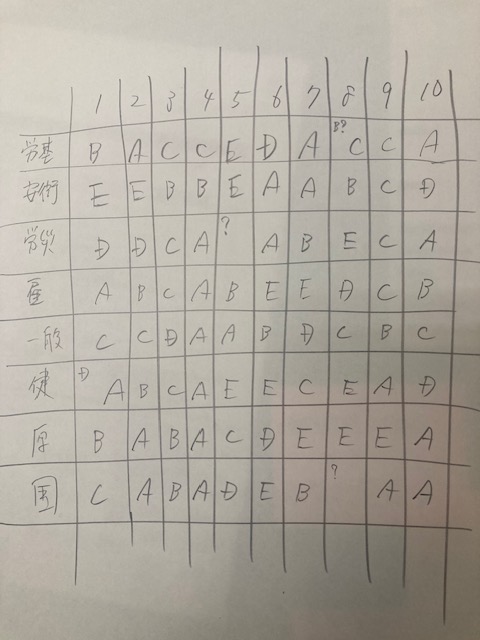

こんなイメージでございます。

縦軸に各科目、横軸に何問目かという表をサクっと作成して、そこに解答を1問ずつ記入していくという作戦です。

問題用紙の最後のページや裏表紙にある余白を活用して、この表を作成しましょう。

受験する年によっては、問題文の訂正がありますということで、別紙が配られることもあります。そのときは「ラッキー」と思いましょう。

別紙の裏にこの表を作成することができます!!

さて、こちらの解答記入表ですが「作成するメリットあるの?」「1問でも進めた方が良いのでは?」といった声も聞こえてきそうです。

メリットはとてつもなく大きいです。具体的には、

- マークシートへの転記がスムーズに行える

- 進捗具合を管理することができる

- 見直しの際に取り組むべき箇所が一目でわかる

といった点が挙げられます。

マークシートへの転記がスムーズ

問題を解いたらマークシートへ答えを記入するわけですが、そのタイミングはどのようにされていますか?

1問ごとに記入?科目ごとに記入?すべて解き終わってからまとめて記入?

もちろん自分のペースがあるので、これが正解ということはありません。

でも、私は科目ごとの記入が良いのではないかなと思っています。

1問ごとですと、行ったり来たりが大変。

全て解き終わってからと思っていると「記入する時間を残しておかなくちゃ」と最後まで焦ってしまいます。

となると、科目ごとが一番バランスがよいのではないかなと。

そこで活かされてくるのが「オリジナル解答記入表」です!

1科目解き終わって、問題用紙に記入してある答えを転記していくのとあまり変わりがない、むしろ手間がかかると思われるかもしれません。

しかし、科目の中にまだ答えを決めかねている問題が1問あったとしたら、その問に対するマークシートは空けておく必要があります。

そんなの分かっているよ!と思っていても、本番では空けておくべきマークシートを忘れて、詰めて書いてしまうことが普通に起こりえます。

本番ではそれくらい気持ちが高ぶっているんですよね。

先ほど掲載した手書きの解答記入表を見てみてください。

分からない問題のところには「?」を記入しているので、ここはまだ埋めない、マークシートも空けておくというのが一目瞭然です。さすがにこれを転記ミスすることはありません。

解答をまとめて記入するのであれば、整理してあるものを転記する方が正確で早いです。

余計なことを考えずに転記できますから。

進捗具合を管理することが出来る

1肢解くごとに解答記入表に選んだアルファベットを記入していくので、全体のどれくらいを解いたのかを常に意識することが出来ます。

時間配分を管理するのにも最適です。

特に労基法から順番には解いていかない!という方は、どれだけ解いて、どれだけ残っているのかをより意識していかなければなりません。

そんな不安もこの解答記入表を活用すれば、一発で解決です!

もちろん1つの科目の中でも、とりあえず飛ばして、次の科目へ行く前にもう一度見直そうと決めた問題があれば、とりあえず表の中にマークをしておくなど、自分なりの活用方法を決めて、スムーズに取り組んでいきたいですね。

大事なのは本番でもとりあえず1周する、最後まで解ききって即答できる問題を落とさないということです。

見直さなければならないところも即座に発見

これまでも触れてきた内容ではありますが、70問も解いていると

「答えがパッとは分からない」

「選択肢を2つまでには絞ったけれど、それ以上は分からない」

「とりあえず飛ばして最後に戻ってこよう」

といった問題が何個も出てきます。

一方で、最後に戻るのは「労基の6問目、労災の2番目、健保の8番目、国年の5番目・・」なんていちいち覚えていられませんよね。

はい、そこで「オリジナル解答記入表」です。

これを作成しておけば、答えを決められず空欄になっているところ、?マークを書いたところ、などなど一瞬で把握することが可能です。

見直す箇所はどこだったかな?とページをめくって探す時間を考えれば、最初に表を作り、こまめに書き込んでいく方がラクだと思いませんか?

オリジナル解答記入表の弱点

私が特にオススメしたいオリジナル解答記入表ですが、致命的?な弱点があります。

それは、、、、

テスト開始後に目立ってしまう!ことです。

テストが始まると様々な学校で教えられていると思いますが、パラパラと全体をめくってボリューム感を確認したり、ページの抜けがないかを確認します。

それが一通り終わると問題を解き始めるわけですが、いきなり何かを書き出す人はまずいません。

そんな中、手書きの表を書き始めるわけです。

科目名と問題番号を書いて、マス目の線を引く。

大した作業ではないのですが、何かを書くとき、線を引く時の音がとにかく目立ちます。

「あいつ何してんだ?」「いきなり解答を記入してるの?」

といった好奇な目で見られるので、そこは覚悟しておきましょう。

良い方向で考えるならば、何か変な人がいる~と周りにプレッシャーを与えることにもなります。なるかもしれません。なるといいですね!(笑)

③筆記用具を決める

模試で試したいことの3つ目は筆記用具の確認です。

普段から使っているシャープペンシルや鉛筆でいいのでは?と思われるでしょうが、可能であれば何種類か持ち込んで、模試の時に試すべきです。

勉強している時とマークシートを素早く、キレイに塗るための筆記用具がイコールだとは限りません。

私は普段の勉強では書き込みなどをしたいため細めの筆記用具を好んでいましたが、実際のテストでは鉛筆を持ち込みました。

やはりマークシートを塗るのにはある程度の太さがあった方がよいという結論にいたったからです。

また、テスト本番が近づくにつれ、試したことの無いものがあると「そっちの方がいいかもしれないなぁ」という思いも出てきます。

ですから、色々と試行錯誤した上で本番に臨む方が迷わずにいられるというメリットもあります。

筆記用具についてはコチラの記事でも紹介してるので、ぜひ覗いてみてください。

それから、消しゴムについてもぜひ検討してみてください。

マークシートに記入したものを消すのはなかなか厄介です。一緒に隣や周りのマークを消してしまうことがあります。

個人的には細いタイプ(スティック状のもの)がオススメですよ!

おわりに

社労士試験へ向けた模試において、せっかくだから試しておきたいことをご紹介しました。

もちろん、模試で一番大事なことは解けなかった問題の復習です。

これは間違いありません(笑)

ただ、模試には難問奇問も多く出てくる印象がありますので、深追いは禁物。

模試は本番の雰囲気も味わうことが出来る貴重な機会でもありますので、実力を試すことだけにとどまらず、本番に向けて試行錯誤してみてくださいね!