【社労士試験】40代50代60代ならイケる!スキマ時間に専門書「ちょっと大人」の勉強方法

社会人経験の豊富な中高年の皆さんが社労士試験の勉強を始めた場合、非常に興味深い内容が多いなーと感じるのではないでしょうか。

私もその一人でした。自分の働いていた職場にはこんなにもルール・制度があるもんなのか。就業規則なんて気にして読んだことがなかった・・・など。

勉強をしている中で沸き起こってきた「もう少し詳しく知りたい」という気持ちを無駄にしてはいけません。試験勉強に役立つのはもちろんのこと、先輩社会人としての教養も身につけるべく、スキマ時間に専門書を読んでみるのはいかがでしょうか。

専門書も大人の勉強方法の1つ

「ちょっと大人」の勉強方法と書きましたが、社労士受験に挑戦中の40代・50代・60代の方がいらっしゃいましたら、専門書も読んでみませんか?というお誘いです。

社労士受験そのものに悩み中という方は「今からでも遅くない。40代、50代、60代、中高年からの社労士受験」をぜひ読んでください!

一方で既に勉強することは決めた!もうチャレンジ開始しているというアダルトの皆様には

まず最初にちょっと小難しい専門書を読んでみること

も選択肢の1つとしてオススメしたいためです。

社労士試験の学習する内容を知ることもできますし、その奥深さや楽しさを存分に噛みしめることが可能になります。もし興味が沸かなかったとしても大人としての教養が十分に身につきます!

大人の勉強方法として専門書を進める理由

勉強を始めて「興味があるな」という内容に出会うと「楽しいな、もっと知りたいな」という感情が生まれます。

学生の時は終始イヤだなぁという感情の下で勉強していた気がしますが、大人になってからの勉強は自らが進んで始めたものですから、興味が尽きませんよね!

でも、一方であれこれと考えてしまう機会も増えてきます。

・ウチの会社に当てはめるとどうなのだろう?

・こんな場合はどうなるのだろう?

・こんな考え方もできるのではないだろうか?

そうした場合に役立つのが専門書です。

一般的に社労士試験において専門書を用いて勉強することはありません。それよりもテキストに書いてあることに集中し、必要な知識を暗記すること、問題を解くことを最優先にすべきと言われます。専門書など必要ないと言われるでしょう。

専門書が必要ないというのはそのとおりです。

でも、疑問に思ってしまうモノは仕方ありません。気になります。増してや、これまでにお仕事において難しい文書を読み、様々な困難を乗り越えてきている経験がありますので、一度気になったら頭に残ってしまいますよね!

こう考えてみてはいかがでしょうか。

もし、英語を勉強していたらどうでしょう?配布されたテキスト、問題集に加えてかなり詳しく書かれている「文法書」と「辞書」などは抵抗なく揃えるのではないでしょうか。専門書も似ています。困ったときに開いたり、時間のある時に読んでみたりするのです。

「いきなり専門書」のきっかけ

実のところ、私は自分が試験勉強している時には専門書など持っていませんでした。そもそも存在すら知りませんでした。しかし、今は勉強時間の合間だけでもそうした書籍も読んでおけばよかった、そうすれば合格が早まったかもしれないと思っています。少なくとももっと理解が深まり、もっと早く知識が定着したはずです。

社労士試験は法律を学ぶものです。

私は社労士試験を受けるまで法律を学んだことがありませんでした。

また、資格学校や市販のテキストも非常に分かりやすく作られていますので「条文を読み、判例を読み、法律を勉強している!!」と感じることはあまりありませんでした。

しかし、特定社労士にチャレンジしようと思い講義等を受けている中で、法律を勉強するということを体感することができました。

そして条文を読み、判例を読むことの楽しさを知ることが出来ました。

そこで私はこう思ったのです。

「もしかしたら法律の最高峰である弁護士試験の勉強って面白いのでは?」と。

(結果として、内容は面白いと思いましたし、勉強になりましたが難しすぎて受験は無理と判断しました笑)

弁護士試験の各種講座を調べてみましたが、基本的に100万円前後が相場となっており、とんでもなく高額なので、とても手が出せるものではありませんでした。

そこで、弁護士試験でお勧めとされている専門書を読み込んでみることにしたのです。

「いきなり専門書」との格闘

インターネット等で調べた結果、弁護士試験には基本書と呼ばれる書籍があり、必須ではないものの読んでおくべきとされている書籍が多数あることが分かりました。

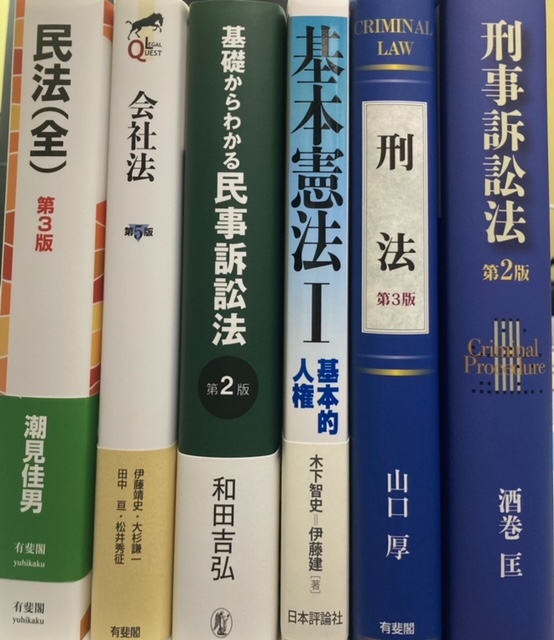

私はその中でも以下の6冊を選択し、読んでみることに。

1 民法(全) 有斐閣

2 リーガルクエスト会社法 有斐閣

3 基礎からわかる民事訴訟法 商事法務

4 基本憲法Ⅰ 日本評論社

5 刑法 有斐閣

6 刑事訴訟法 有斐閣

それぞれについての感想はここでは割愛させていただきますが、読み応えがありすぎて脳内がパンクしていました。

もちろん全く意味が分からないという箇所もありますし、何となく言わんとしていることは分かるが自分の理解は本当に合っているのかな?という疑問だらけです。

しかし、それ以上に知らないことに対する知識、そうなんだ!ということも多く、かなり時間はかかりましたが大人の読書としては充実した時間となりました。

「いきなり専門書」の結果

いきなり専門書を読んでみた結果、司法試験のとてつもないレベルの高さを知り、試験に挑戦するのはかなり厳しい。

万が一に合格してもこれを駆使して生業としていくには、時間が足りないと思い、これ以上の勉強は無理と判断しました。

しかし、専門書を読んだことは非常に有意義でした。

若いうちですと「つまらない」「興味ない」「意味ない」と感じていたと思いますが、年齢を重ね、様々な経験もありますから「そうなんだ」「しらなかった」「こんな仕組みになっているのか」という発見が本当に多かったです。

社労士試験 オススメ専門書

このように専門書を読むことが非常に有意義だという経験を踏まえ、社労士試験へのチャレンジを考えている中高年の方でしたら、いきなり専門書に手を出してみるというのもアリだと考えています。

どのような勉強をするのかを知ることはもちろん、ザっと読み切ってしまえば社労士試験のかなりの範囲を一度は読破したことになります。

読了した上で改めて勉強を始めてみますと、頭にスッと入ってくる内容も多いため、大きなアドバンテージと自信にもなるでしょう。

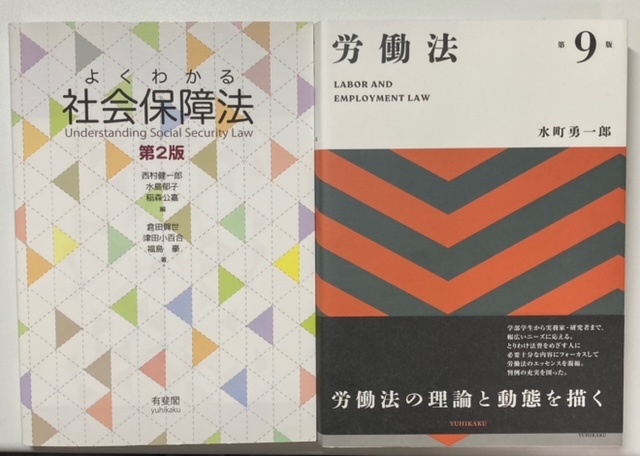

専門書といっても何を読めばいいのか分からないという方に向けて、私は以下の2冊をお勧めします。

有斐閣 労働法 水町勇一郎

こちらの書籍は、その名のとおり労働に関する様々な法律を網羅的・横断的に把握することができます。

また写真の帯にも書いてあるとおり、理論に加えて動態(実際の現場での動き)についても記載がありますので、内容がスッと入ってくる書籍になっています。

中心になるのは労働基準法と労働契約法になるかなと思いますが、専門書でありながら日常にありそうなひとコマが事例として示されてから詳しい解説が行われるので、読みやすさは群を抜いています。

実際に読んでいると、「ウチの会社でも似たような問題があったな」もしくは「ウチの会社は大丈夫か?」とついつい考えることも多く、難しいながらも日常を感じながら読み進めていくことができます。

加えて、この事例を読んでいるだけでもクスッとなる場面が多いのがポイントです。

「コンビニ・アンタッチャブルで働いているフリーターの山崎さん」「次長に昇進した河本さん」などが登場しますので、専門書でありながら飽きずに読むことが出来るよう工夫されているのが分かります。

大学で法律を学んでいる学生の教科書としても取り扱われているでしょうから、こうした工夫がなされているものと推測していますが、内容は非常に充実しています。

社労士として登録しますと、各都道府県にある社労士会に所属することになるのですが、こちらの書籍を使った社労士向けの講義などもあるくらいですので、内容は申し分ありません。

総ページ数は約500ページと労働法のテキストの中では比較的薄いものになりますので、頑張れば読了することも可能です!

専門書デビューにオススメです。

有斐閣 よくわかる社会保障法

労働法に比べて医療保険や年金などのいわゆる社会保険についての専門書は数が少なく、お勧めできる書籍もそこまで多くはないかなと感じています。

あくまで学術的な専門書が少ないかなと感じており、医療保険・年金のことを解説した書籍は山のようにあります。

今回はあくまで専門書として、こちらを紹介させていただきます。

社労士の試験範囲である健康保険、年金に加え労災保険や雇用保険についての記載もあり、社労士試験では一般常識として扱われる障害者支援、高齢者支援についても取り上げられている万能な専門書です。

また、内容のほとんどが5名の登場人物による対話方式で記載されていますので、小説を要むような感覚で学ぶことができますよ!

小説のような「これからどうなるの?」「まさかそんな展開に!」といった興奮はありませんが・・・。

こちらの書籍は約300ページとなっていますので、比較的早めに読破できます。

社会保障に関する制度や仕組みは分かりづらく、一方で、分かりづらいと言ってはいられない年齢に近づいてきている今こそ、専門書を読んで一歩上のオトナを目指しましょう。

最後に

いきなり専門書を読むというのは王道ではないかもしれません。

しかし、社労士試験の奥深さと楽しさを知るためには有意義な時間になると思っています。

試験の概要や各教科を広く浅く学ぶのが王道ではありますが、これまでの知識・経験を有意義に活用するため、専門書の楽しさをぜひ味わってください!