社労士試験 書籍紹介 みんなが欲しかった!社労士合格へのはじめの一歩

今回は来年度社労士受験向けの書籍が発売され始めましたので、そのうち1冊を読み解いていきたいと思います。

はじめに

9月末から10月になると社労士試験は来年度受験に向けてのスタートが切られる季節になってきますね。

今年は間に合わなかったけれども、来年の受験に向けて頑張ってみようかなと考えている方も多いのではないでしょうか。

これまで特に資格なども取ってこなかったけれど、今後のステップアップ、再就職・再雇用されたときの待遇確保、老後の独立などを見据え、挑戦してみようかなどうしようかなと決めかねている中高年の皆さんもたくさんいらっしゃると思います。

そうした時にオススメなのが初学者向けに書かれている書籍になります。

今回ご紹介する書籍「みんなが欲しかった!社労士 合格へのはじめの一歩」は、社労士とは何者なのか?そして、試験の概要や各科目の要点が分かりやすくまとめられており、大変参考になります。

実際に読んでみて「面白いかも!」と感じた方は、今すぐ勉強を開始しましょう!

書籍の概要

今回は↑コチラ↑の書籍の紹介になります。

貫場恵子・著 滝澤ななみ・編集協力

総ページ数は約330ページ。

著者の貫場先生はTACでは有名な先生のお一人でして、主に関西で講義を行っています。私は東京で勉強していたので貫場先生の講義は受講したことがありませんが、非常に分かりやすい講義をされるという評判は何度も聞いたことがあります。

私が受験生のときは貫場先生の予想がよく当たるらしいといった話もありまして、ご利益にあやかりたいといつも思っていました(笑)

書籍の構成ですが、概ね以下のとおりとなっています。

| 項目名 | ページ数 |

|---|---|

| 社労士とは? | 10ページ |

| 社労士試験の概要 | 10ページ |

| その他勉強法+法律の基礎知識等 | 19ページ |

| 労働基準法 | 50ページ |

| 労働安全衛生法 | 20ページ |

| 労働者災害補償保険法 | 31ページ |

| 雇用保険法 | 27ページ |

| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | 19ページ |

| 健康保険法 | 33ページ |

| 国民年金法 | 28ページ |

| 厚生年金保険法 | 37ページ |

| その他一般常識 | 20ページ |

実際に試験科目となり、これから勉強していくのは労働基準法以下のページになります。社労士とは?といった最初の3項目はガイダンスのような内容ですね。

何か資格を取ってみたいけれど「社労士ってそもそもなに?」という方は、ぜひ最初のページから読んでみてください。

今後、資格を取得した場合はぜひ活かしていただきたいと思いますが、勉強するだけでも非常に有意義な内容だと私は思っています。

現に私はいま社労士の資格は全く活かしていませんが、勉強した内容を知っているか知らないかは日々の暮らしにおいても大きな差があると感じています。日々の会社勤めでは労働基準法が大きく関わってきますし、我々中高年は今後、健康保険法や年金に接する機会が増えてきますので。

各科目のページ数について

ガイダンスを除くと最もページ数が多いのは「労働基準法」ですね!

社労士試験は大きく「労働保険」と「社会保険」の2つに分けられますが、労働基準法は労働保険の中心となる科目ですので、当然ですがページ数も多くなります。

次に多いのが「厚生年金保険法」そして「健康保険法」と続きます。

社労士試験はこれら2科目に国民年金法を加えた「社会保険科目」がカギを握ることになります。よく言われていることですが、社労士試験に合格するためには社会保険でいかに点数を稼ぐかがポイントなのです。

そうした点も踏まえてやはりページ数も多めになっているのではないかと思います。

なお、比較的ページ数が少ない「労働安全衛生法」と「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」は配点が他科目よりは低いのでボリュームも少なくなっておりますが、だからといって勉強しないというわけにはいきませんのでご注意ください。

また、最後にある「一般常識」も比較的ページが少ないですが、全く油断できません!社労士試験の対象科目に関連してくるあらゆる内容の問題が広く、割と浅めに出題されてきます。

ですから、こちらの書籍にも書き切れない量であり、主要な内容のみが簡潔に記載されているものと捉えてください。

この書籍は全体の勉強の何割をカバーしているの?

私もこの書籍を読んでみまして、全体の勉強量のどれくらいをカバーしているのか?と思い、色々と考えてみました。

あくまで私の個人的な感覚ですが、この書籍の全てを覚えれば1割強はカバーしたかなと考えています。ただし「全てを理解し、覚えれば」という条件付きですが。

時間で考えてみる

一般的に社労士試験は800~1000時間は必要と言われています。

ただし、この時間は「これくらいやれば一発合格できる可能性がありますよ!」という時間です。残念ながら落ちてしまった人は合格を目指して、さらに勉強をすることになります。

一方で、こちらの書籍ですがただ通読するだけなら、そんなに時間は要しません。さすがに1時間で読み終わることはないにしても、数時間で読み終わると思います。

仮に通読するのに5時間、合格までに1000時間と仮定しますと、0.5%の勉強が終了したことになります。

では、読むだけでなく覚えようとしたらどうでしょうか。

私には出来ないことなのですが、テキストを何回も何回も読んでいると頭に入ってくるという勉強方法もありますよね。もし10回読めばほぼほぼ覚えられると仮定しますと、50時間を要します。

この書籍に準拠した問題だけを用いて(そのような問題集はありませんが)、同じくらいの時間を要して演習を行うとすると、合計100時間の勉強となります。

時間で考えてみると、この書籍は全体の1割くらいをカバーしていると言えるかもしれません。

ページ数で考えてみる

さきほど紹介しましたとおり、こちらの書籍の労働基準法のページ数は50ページです。

一方でTAC出版より販売されている「みんなが欲しかった!社労士の教科書」はR5年度受験用のテキストではありますが、労働基準法は118ページとなっています。

それならば「半分くらいはカバーされているのか?」と思ってしまいますが、残念ながらそうはいきません。

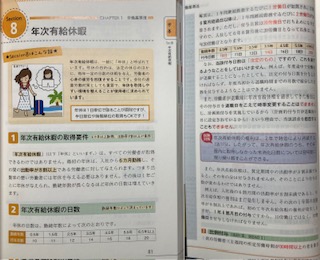

こちらの画像をご覧ください。

左側が今回紹介している「はじめの一歩」

右側が「社労士の教科書」というテキスト

同じ年次有給休暇の表が出ているページの写真なのですが、明らかに文字数が異なることが分かっていただけますでしょうか。

私の肌感覚ですが「社労士の教科書」の方が3~4倍の情報量があると思います。

そもそものページ数で2倍超×1ページの情報量は3~4倍としますと、「はじめの一歩」の書籍の6~8倍の量を勉強するということになります。

そのためページ数(と文字数)で考えてみますと、この書籍は全体の1~2割くらいをカバーしていると言えるかもしれません。

以上、つたない内容ですが「はじめの一歩」が全体のどれくらいをカバーしているかの考察でした。

「はじめの一歩」を読むメリット

社労士の試験勉強を始める!来年は必ず受験する!と決めているのであれば、こちらのテキストは読まなくてよいのでは?と思ってしまうかもしれませんが、ちょっと待ってください!

来年の初受験に向けて意気込んでいる人はもちろん、再受験の場合でも読むべきだと思っています。

頭の整理に最適!

先ほどもお話したとおり、今後メインで使用するテキストはかなり細かい内容まで突っ込んで記載されているので「今はいったい何の勉強をしているのだ?」と自分の居場所が分からなくなってしまう場合もあります。

そんなときには「はじめの一歩」の出番です。こちらの書籍は本当に大事なことが選びに選び抜かれて記載されています。

そのため、基本に立ち返る、全体像を把握しておくのにも最適です。

必ず覚えなければいけないことの指標になる

こちらの書籍に書いてあることは、ほぼほぼ覚えておかなければならないことのオンパレードです。デパートです。

内容がたくさんありすぎて何から手をつければいいか分からない、何を覚えればいいか分からないといった場合には、こちらの書籍に書いてあることをベースに記憶を膨らませていくのがよいと思います。

各科目の先取り学習が可能

資格学校に通っている場合などは、講義が進むにつれて、次に学ぶ科目のテキストなどが配布されるのが一般的ですが、そうしますと年金科目に着手するのは講義の後半になります。おそらく年末か年明けくらいでしょうか。

年金科目は苦手としている人が多いにもかかわらず、本番では高得点を狙いにいかなければなりません。

そのため本書を一読して概要を掴んでおくだけでも、今後の勉強がよりスムーズになること間違いなしです。

弱点発見の指標になる

これは再受験の方にもぜひオススメしたいのですが「はじめの一歩」などの初学者向けテキストには絶対に落としてはいけない項目ばかりが並んでいます。

ですから、再受験を考えている場合、にはこちらの書籍を読んだときに「何だこれは?」と思ってしまうのはNGです。

もしそう思ってしまった箇所があった場合、そこは苦手な内容である可能性が高く、次回の受験時までには克服しなければいけない内容なのです。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

今回は発売されたばかり「みんなが欲しかった!社労士 合格への初めの一歩」を紹介させていただきました。

いよいよ来年度に向けての受験勉強が始まるシーズンになって参りました。

引き続き何らかの情報発信を経験者目線で行っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

今回ご紹介した書籍は以下のとおりです。ぜひ手に取って勉強の指標にしてみてください。

これから長い道のりですが、ひたすら愚直に取り組んでいきましょう。